2025年07月02日

Q:相続税の非課税枠について、税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌で暮らす父が亡くなったので、現在家族と協力して相続財産を整理しています。父は札幌の自宅だけでなく、祖父の代から引き継いでいる札幌の不動産も所有していましたし、預金や株式等あわせると相続税申告は必要になるだろうと考えています。

相続税について調べたところ、非課税枠というものがあるらしいということがわかったのですが、具体的にどのようなものが非課税なのかがよくわかりませんでした。税理士の先生、相続税の非課税枠とはどのようなものなのか教えていただけますか。(札幌)

A:相続税の非課税枠として、基礎控除や非課税資産項目等をご紹介します。

被相続人の財産を相続や遺贈等で取得した人は、その取得した財産から債務等を控除し、実際に取得した正味の財産額をもとに、相続税を計算します。ただし、相続税には非課税枠が設けられていますので、あらかじめ確認しておきましょう。

■相続税の基礎控除

相続税には基礎控除という、いうなればすべての人に適用可能な非課税枠が設けられています。被相続人から取得した正味の財産額から、以下の計算式で算出した基礎控除額を差し引き、残った金額をもとに相続税を計算することになります。もしも基礎控除額を差し引いた後に残る金額が無いのであれば、相続税申告を行う必要はありません。

- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

■生命保険金・死亡退職金などの一部

相続税の非課税枠として一般的に想起するのはこの生命保険金や死亡退職金等です。

被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、被保険者および保険料の負担者がともに被相続人の場合に相続税が課税されますが、保険金を相続人が受け取るのであれば、受け取った保険金のうち以下の金額までは相続税が非課税となります。

生命保険金だけでなく、死亡退職金についても上記の非課税限度額となります。尚、被相続人の雇用主から弔慰金を受け取った場合、業務上の死亡と認められるか否かで以下のように非課税限度額が異なります。

- 業務上の死亡と認められたとき=被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当が非課税限度額

- 業務上の死亡ではないとき=被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税限度額

■上記以外の非課税財産

一部の財産は、そもそも相続税の課税対象外というものもあります。日常礼拝の対象となるもの(お墓や仏壇など)は相続税がかかりません。ただし、仏具であったとしても骨董的価値が認められるものや、投資のために保有していたものについては相続税がかかりますのでご注意ください。例えば、仏具が純金製だった場合には、純金として扱われて相続税の課税対象になると考えられます。

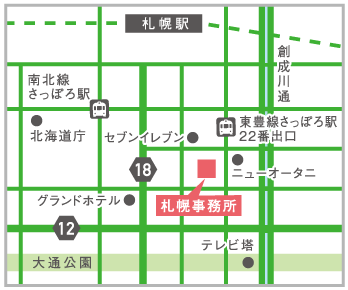

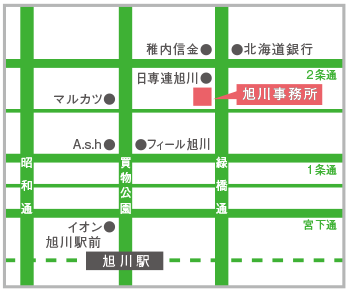

相続税にはさまざまな複雑な定めがありますので、混乱なさることもあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌を中心に相続税でお悩みの方のご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通した専門家がわかりやすく丁寧に対応しますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

2025年05月02日

Q:代襲相続になった場合、相続税申告の基礎控除額はどうなるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌に住む祖父が亡くなりました。父方の祖父になりますが、私の父は既に他界しています。そのため、亡くなった父に代わり私と妹の2人が相続人になります。相続人は私と祖母と妹です。

この場合、相続税申告の基礎控除額を計算する際、相続人の数は3人で計算するのか、本来相続人である父と祖母の2人で計算するのか、どちらの人数で算出するのでしょうか。(札幌)

A:相続税申告の計算では、代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を算出します。

相続では本来相続人である人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子などが被相続人の財産を相続する「代襲相続」という制度があります。代襲相続によって相続人になった被相続人の孫や姪・甥などを「代襲相続人」といいます。

相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の人数を法定相続人の数として数えて計算します。

基礎控除額の計算は下記になります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ご相談者様の場合、お母様と代襲相続人であるご相談者様、妹様の3人が法定相続人になりますので下記のように計算します。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

本来の相続の場合には法定相続人の数が2人ですが、代襲相続になったことによって相続人の数が3人に増えます。それに伴い基礎控除額も増加することになるため、代襲相続になると相続税申告の観点では利点といえるのではないでしょうか。

しかし代襲相続が発生すると、ご状況によっては疎遠になっている人が代襲相続人になることもあります。この場合、普段一切関わりがなかった人と相続手続きを進めなければならず、進行が困難になることもあります。代襲相続になる場合には相続人同士のトラブルに発展してしまうことも考えられますので注意が必要です。代襲相続によって相続手続きが進まらずに困っている方や相続税申告の計算が分からない方は、専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

札幌・旭川相続税申告相談室では、日頃より札幌の方からの相続税申告に関する多くのご相談をいただいております。ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室の相続税申告の専門家が札幌の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

2025年04月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続するつもりでいるのですが、相続税申告で使える自宅の特例について教えてください。(札幌)

税理士の先生、父の相続で教えていただきたいことがあります。

先月亡くなった父は、預金を数千万と、父が暮らしていた札幌の実家と土地を遺してくれました。これらを相続人である母、私、弟の3人でどのように分け合うか、現在話し合いを重ねているところです。

将来的には札幌の実家に私が住むべきだという方針になっておりますので、恐らく札幌の自宅は私が相続することになると思うのですが、不動産はそれなりの金額になると思うので、相続税のことが気がかりです。相続税申告が必要になるのは仕方ないと思ってはいますが、できれば納税額はできるだけ少なくしたいというのが本音です。

自分なりに相続税について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税申告で特例が使えるということが分かりました。税理士の先生、これがどのような特例なのか教えていただけますか。(札幌)

A:ご自宅の宅地等の相続税評価額を減額する「小規模宅地等の特例」をご紹介いたします。

ご自宅の宅地等を相続した際、要件に合致すれば、宅地等の相続税に関わる評価額を大幅に減額する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。

札幌のご相談者様のように、被相続人(亡くなった方)が自宅として居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、330㎡の範囲内で、宅地の相続税評価額が80%減額される可能性があります。

非常にお得な特例ではありますが、この小規模宅地等の特例が適用されるためには厳しい要件をクリアする必要があります。

例えば、被相続人の配偶者が相続するのであれば特例が適用されますが、その他の親族が相続する場合、相続の発生時(被相続人の逝去日)に同居していて、その後、相続税申告の期限(相続の発生から10か月)まで継続して所有・居住している必要があります。

同居していない親族が相続した場合でも小規模宅地等の特例が適用されるケースもありますが、より厳しい要件となりますので、適用対象となるかどうかは慎重に判断しなければなりません。

また、注意点として、小規模宅地等の特例を適用することで納税額が0円になったとしても、相続税申告は必要ということを頭に置いておきましょう。

相続税には、納税額を抑えるお得な特例や控除の制度があります。しかし、適用の可否判断は非常に難しく、不慣れな方がご自分の判断で対応してしまうと、申告を誤ってしまうかもしれません。相続税の納税額を最小限に抑えたいのであれば、相続税に関する知識を網羅し、相続税申告の実績が豊富な税理士に相談されることをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100

に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。